I. Au commencement, la marge créa le livre

D’abord quelques bases.

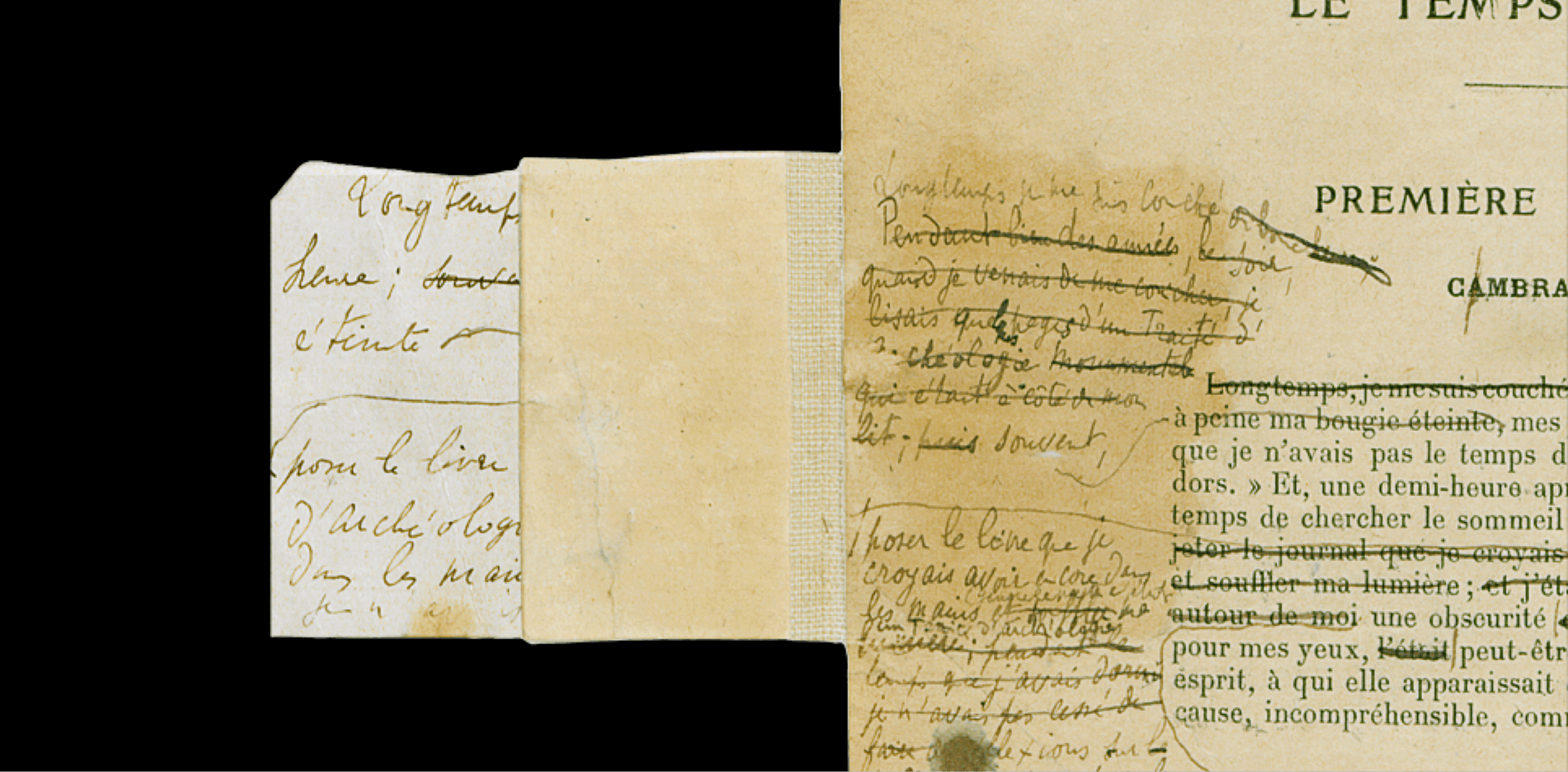

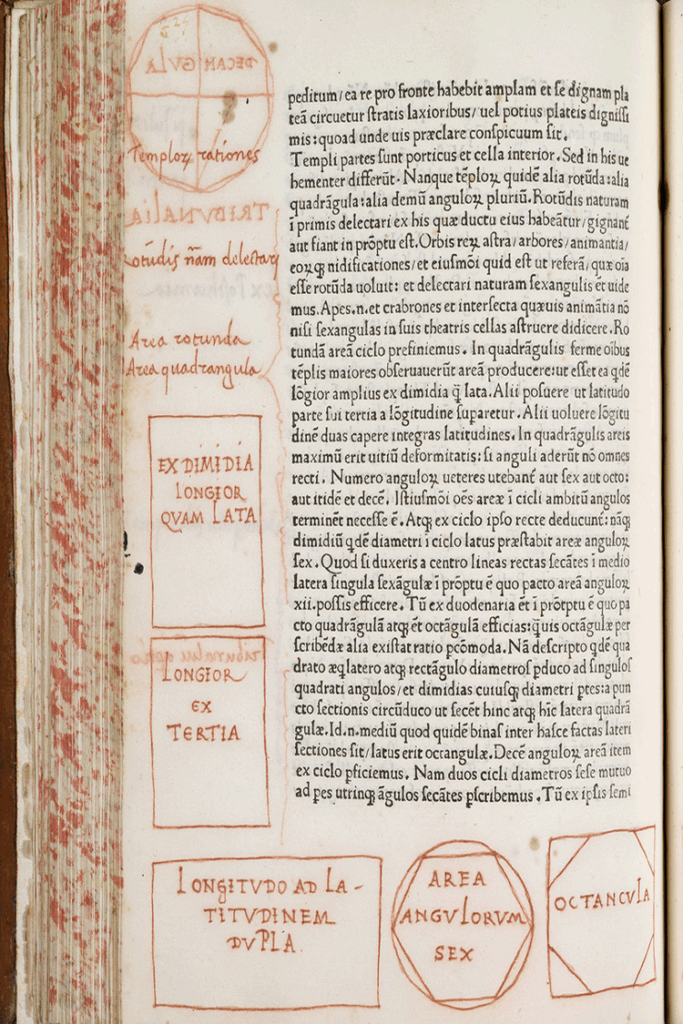

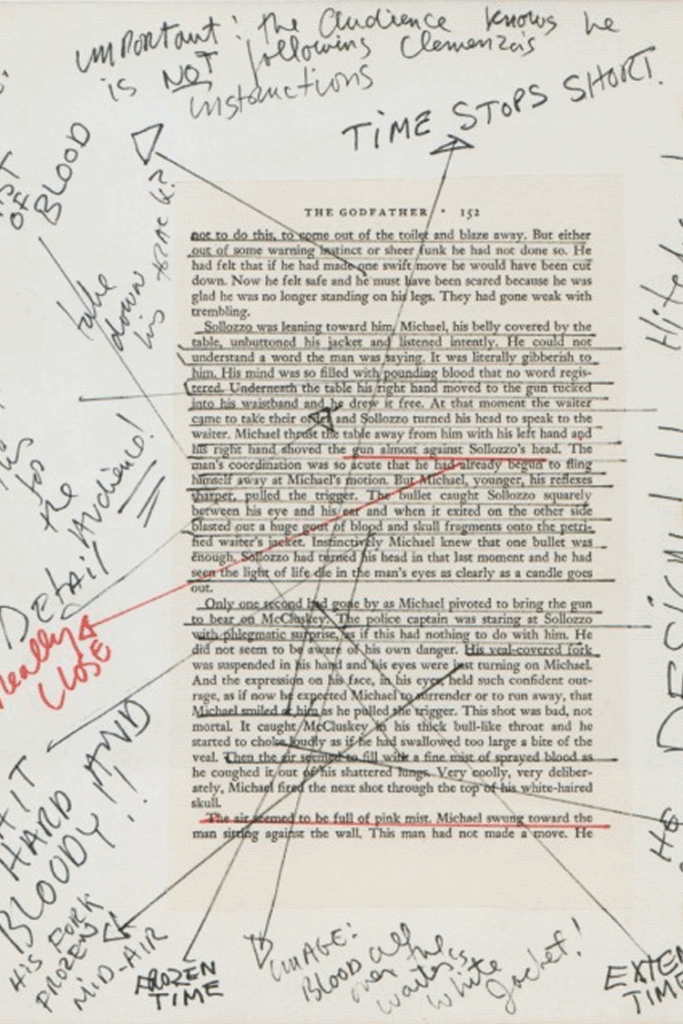

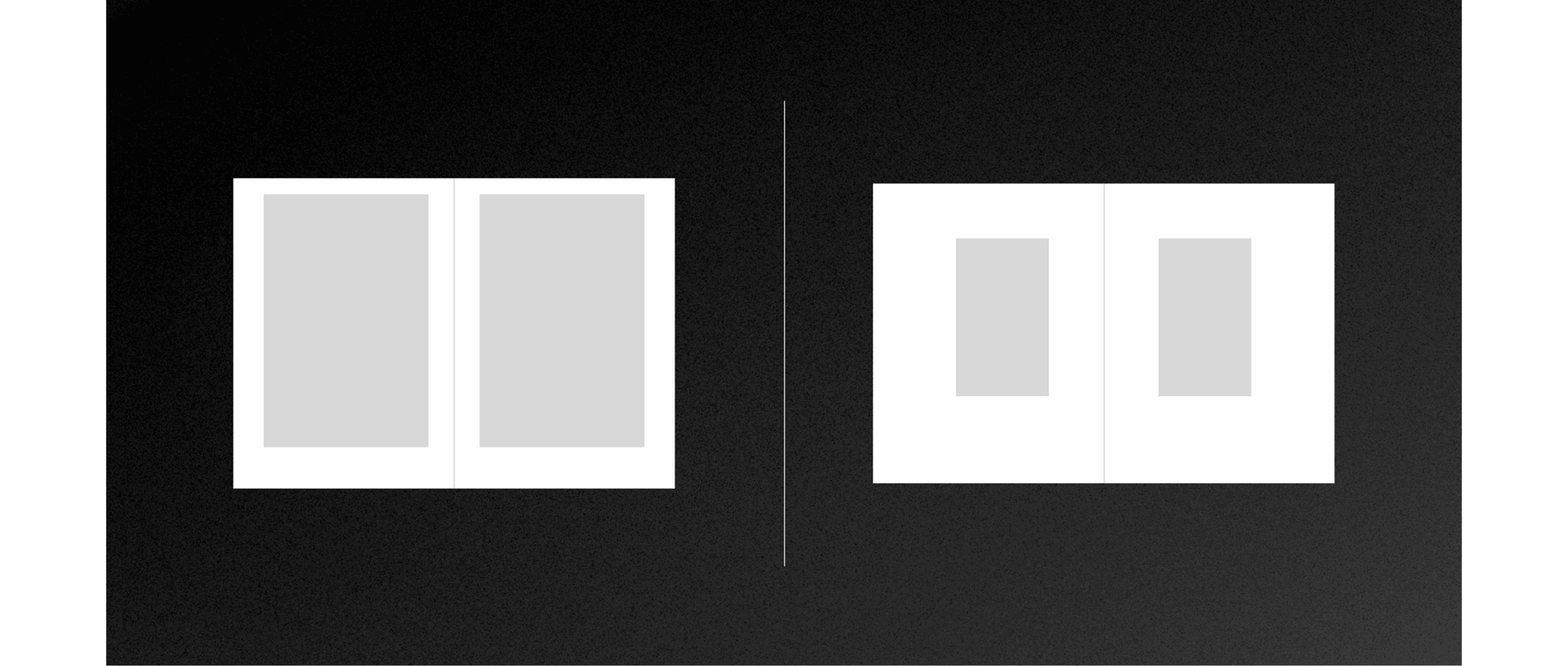

Est appelé communément “marge” tout espace vierge laissé entre le contour de ce qui est – à l’origine – imprimé et le bord de la page.

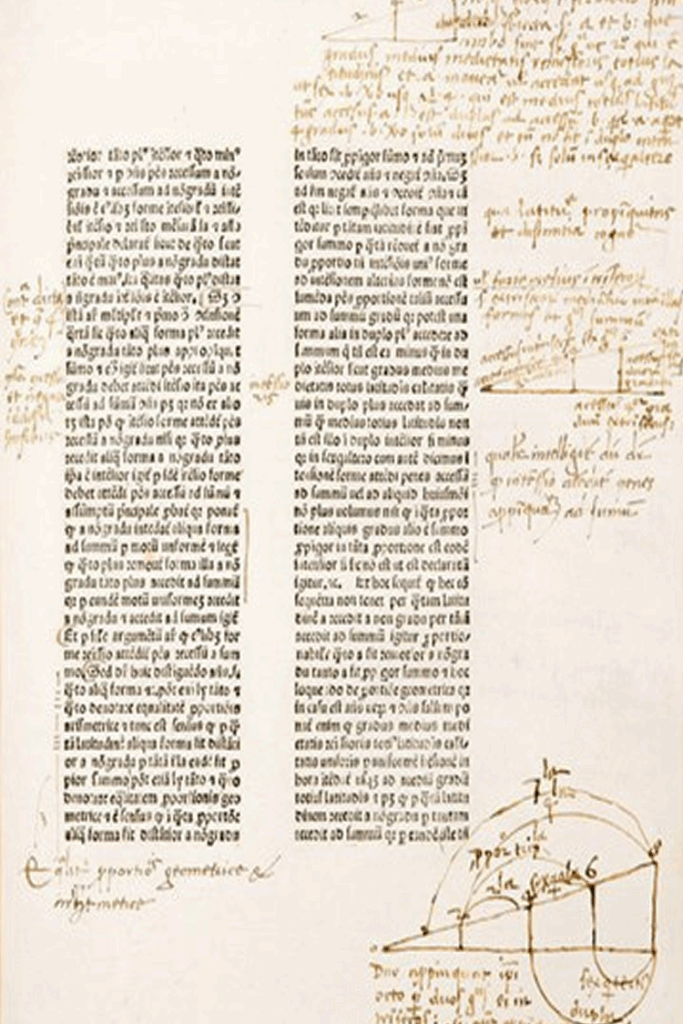

Elle se définit en quatre blancs fondamentaux: le blanc de tête, au-dessus du texte, le blanc de pied, en-dessous du texte, le blanc de couture, dans la reliure des livrets, le long du pli central, et le blanc de fond, sur les côtés gauche et droit du livre, généralement la plus importante, puisqu’elle a pour fonction d’assurer l’enchaînement des pages entre elles. Suivent les gouttières, qui délimitent les colonnes, et l’interlignage.

On peut tout autant considérer comme marge l’espace entre les contenus, que ce soit entre les lignes de textes ou entre les images. Celle-ci est tout à fait cruciale pour la lisibilité, en privilégiant des espaces de respiration, sur une page imprimée comme sur les écrans.

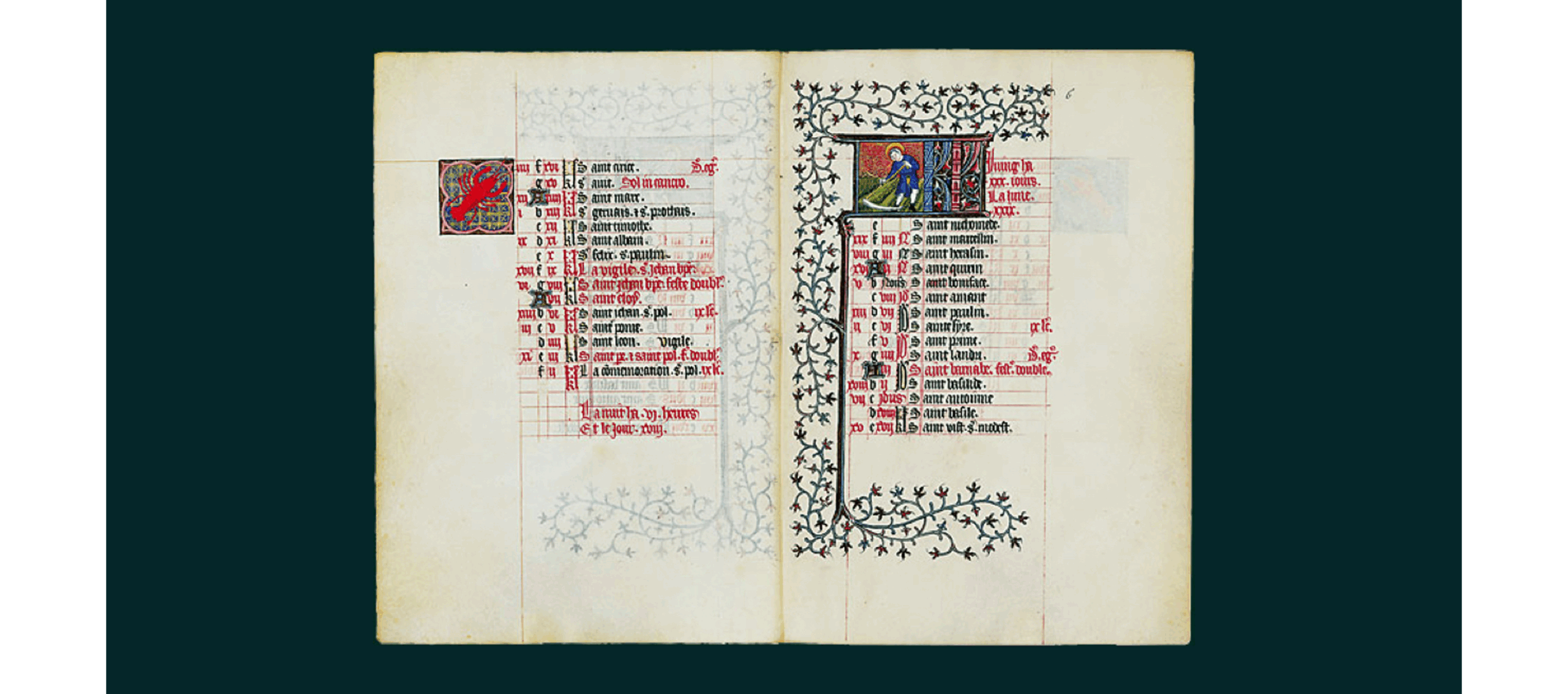

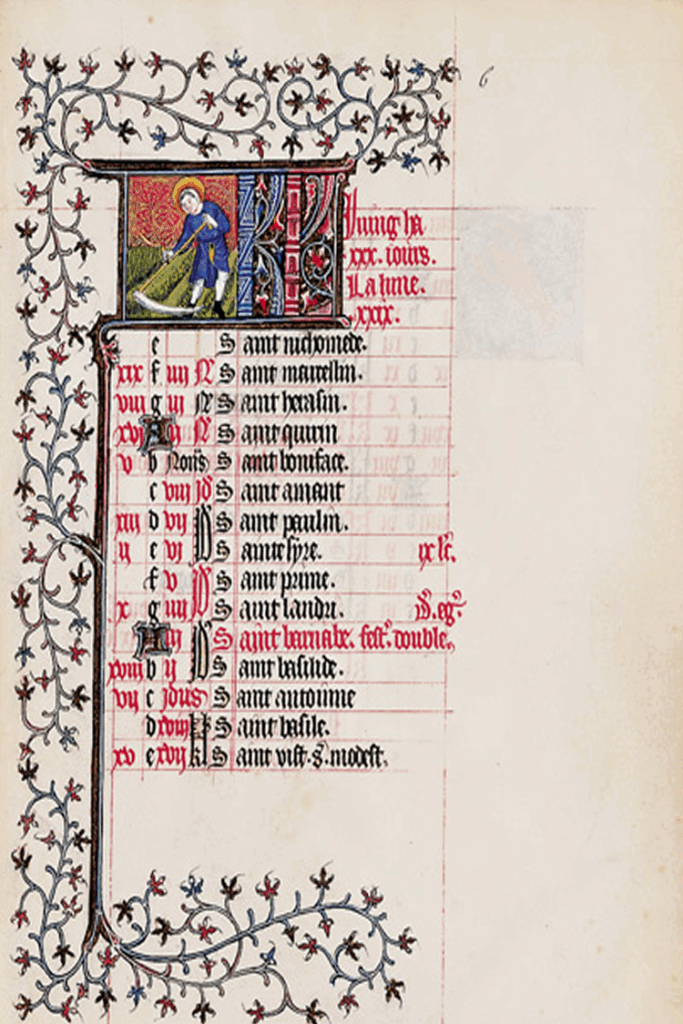

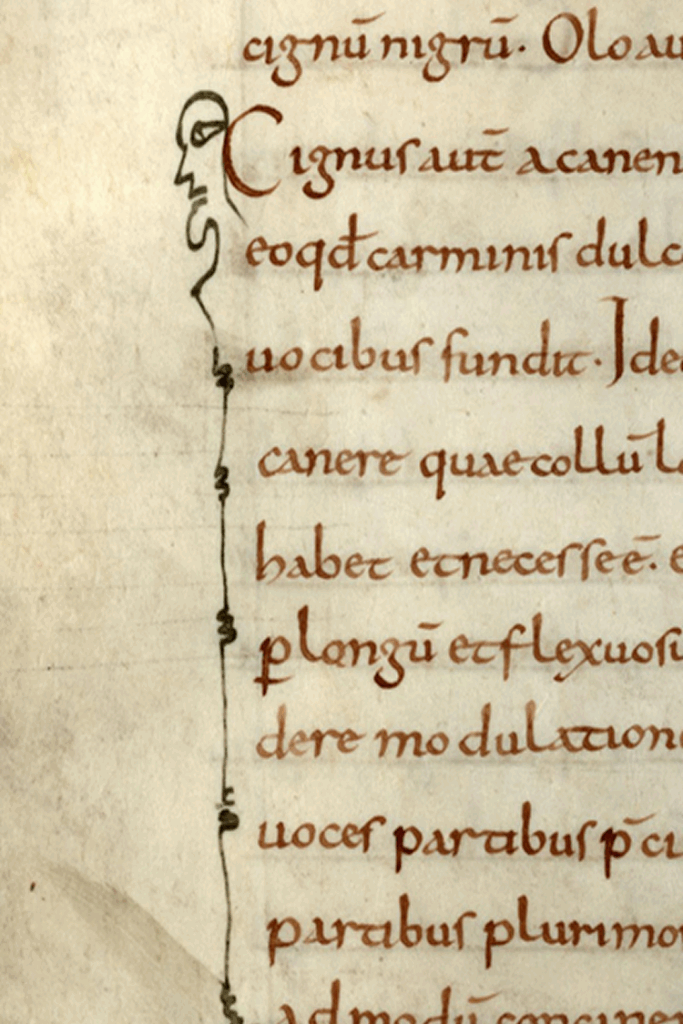

Le codex, mot latin désignant le livre formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers, et couvert d’une reliure, vient du mot caudex qui se réfère à la matière « bois » du tronc. Il est antérieur au format même que nous lui connaissons aujourd’hui, puisque le terme est déjà employé pour les livres en papyrus ou en parchemins du IVè siècle dans l’Occident latin utilisant ce format.

Cependant, le texte n’était plus seulement texte : il devint une fenêtre, une ouverture, contenue dans ce cadre blanc, qui organisa la page et son contenu.