La marge, l’espace contraignant le texte

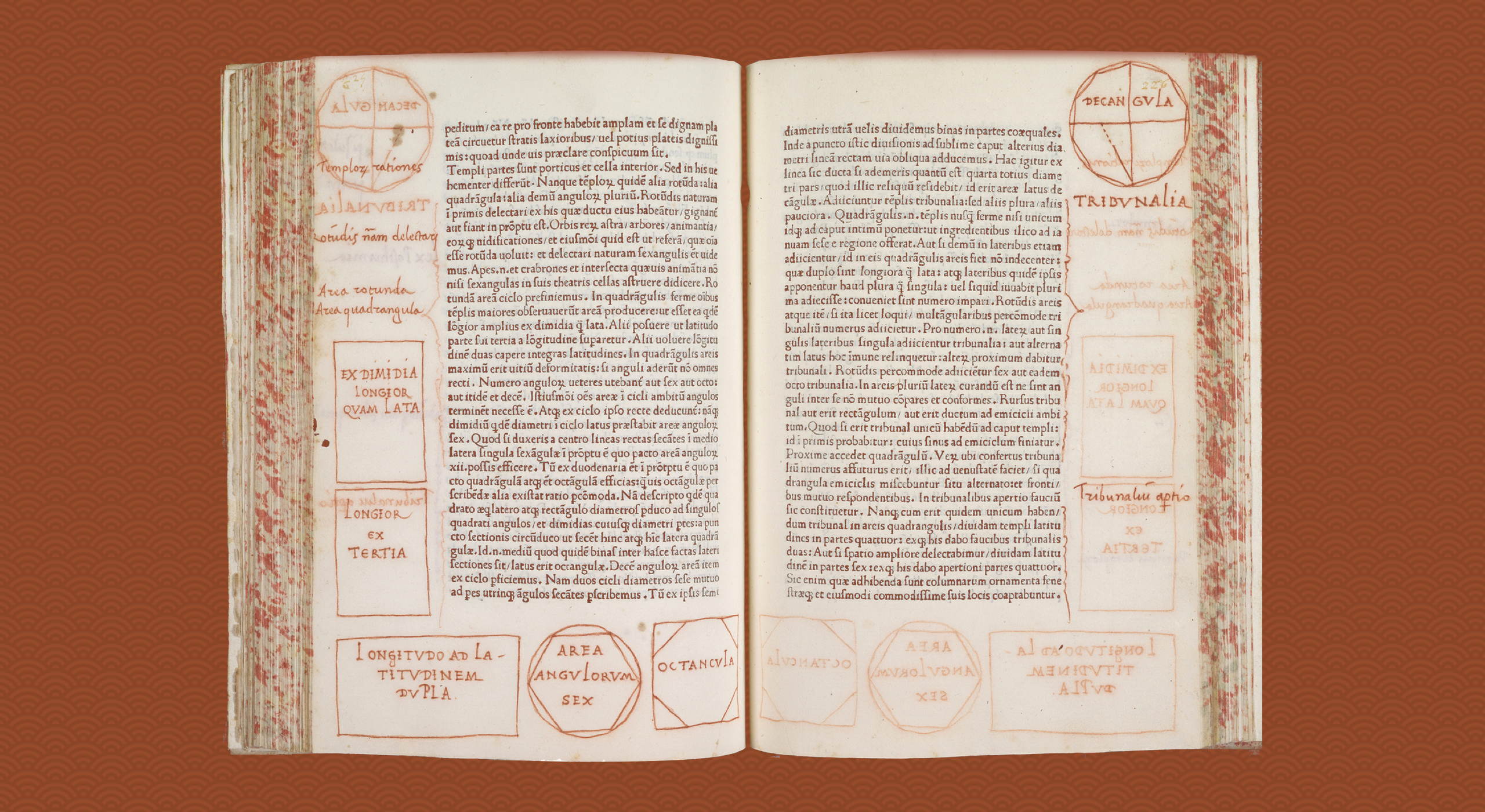

Au commencement, la marge créa le livre.

Le texte était informe et continu : il y a avait le vide à la surface du volumen, et l’esprit de la marge existait entre les colonnes. Puis le rouleau devint rectangle, le volumen devint codex.

Le codex, mot latin désignant le livre formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers, et couvert d’une reliure, vient du mot caudex qui se réfère à la matière “bois” du tronc. Il est antérieur au format même que nous lui connaissons aujourd’hui, puisque le terme est déjà employé pour les livres en papyrus ou en parchemins du IVè siècle dans l’Occident latin utilisant ce format.

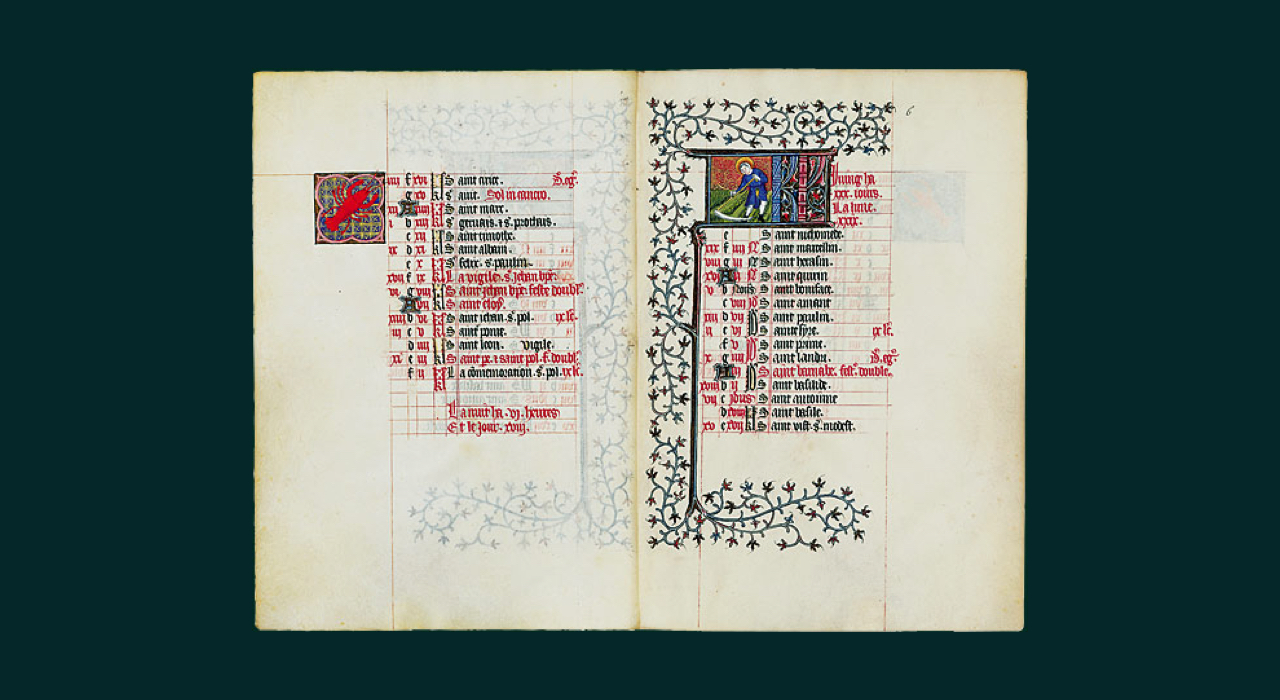

Cependant, le texte n’était plus seulement texte : il devint une fenêtre, une ouverture, contenue dans ce cadre blanc, qui organisa la page et son contenu.

En effet, là où le parchemin permettait la pensée continue, dans laquelle le texte ne souffrait d’aucune rupture et pouvait défiler autant que le format du papier le lui permettait ; la page, en tant qu’espace délimité, vient inventer le livre comme objet clos.

Or cet objet clos souffre, comme son prédécesseur, de sa limite matérielle : la page a désormais des bords. Cela ouvre deux nouvelles possibilités pour les imprimeurs de l’époque : d’une part, optimiser les coûts de production dans une grille aux marges consciencieusement calculées, quittes à contraindre le texte à ne pas dépasser un certain nombre de caractères (comme les livres de poche) ; d’autre part, créer un empagement haut de gamme, qui fait la part belle aux marges et s’incarne dans des livres souvent imposants (appelés format “grand papier”).